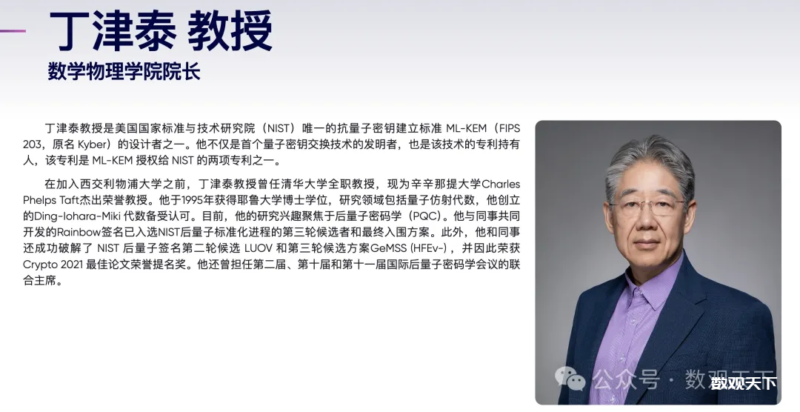

2024年3月4日,西交利物浦大学丁津泰教授团队在德国达姆施塔特国际SVP(Shortest Vector Problem,格点最短向量问题)挑战赛中,以全球首次突破200维的里程碑式进展,刷新世界纪录。

这项成就,不仅标志着中国在后量子密码学领域的前沿地位,更为评估现有加密系统的安全边界提供了关键标尺。

在量子计算机威胁指数级攀升的当下,基于格理论(Lattice-based Cryptography)的加密技术被美国国家标准与技术研究院(NIST)列为后量子密码学六大候选标准之一。

其核心原理在于:将加密安全性建立在SVP问题的计算复杂度上——随着格空间维度增加,寻找最短向量的难度呈指数级上升,从而抵御量子计算的暴力破解。

当前主流RSA加密算法在400量子比特计算机前仅需数小时即可破解(据IBM预测,千级量子比特计算机或将于2030年问世),而基于400维SVP的加密系统则被证明具备量子免疫性。

丁教授团队此次攻破200维壁垒,既验证了格密码的理论强度,也暴露出了现有系统的潜在脆弱性临界点。

一、从技术突破上看

1、突破维度

团队使用学术级计算资源(非超算集群)实现200维SVP求解,较2014年全球最高纪录130维提升53.8%,计算复杂度跨越10^7量级。

2、算法创新

丁教授透露,其自主研发的混合算法通过动态剪枝策略优化搜索路径,将传统LLL算法效率提升3-5个数量级。

3、安全阈值

研究证实,现有格密码标准(如NIST候选方案CRYSTALS-Kyber)采用的256-512维参数仍处安全区间,但需警惕算法优化的“军备竞赛”。

二、从行业影响上看

1、密码标准迭代加速

该成果为NIST等机构制定后量子加密标准提供了关键实验数据,预计将推动金融、国防等高安全领域提前启动迁移规划。

2、安全评估范式升级

微软研究院密码学首席专家Peter Schwabe评论称:”200维基准的建立,使得企业可量化评估系统抗量子破解的‘安全余量’”。

3、中国学术话语权提升

继华为5G极化码、阿里AI算法之后,中国团队再次在基础密码学领域掌握标准制定主动权。

西交利物浦大学丁教授团队的此次成就,首次实证格密码在超200维场景下的可行性,填补了NIST后量子密码标准化路线图中的实验空白。

开创动态概率剪枝算法,为资源受限环境下的高维格问题求解提供新范式(已申请PCT国际专利)。

并且在产业衔接性上,团队正与企业合作推进该算法在区块链智能合约保护中的应用验证。

尽管成果显著,距离威胁现有加密体系仍存差距:

按当前进展推算,突破400维需算法效率再提升10^20倍,预计需10-15年研发周期。

AWS密码学服务总监Dr. Smith指出:”200维突破依赖特定算法优化,需警惕ASIC/FPGA硬件加速带来的安全参数贬值风险”。

当全球聚焦量子霸权竞赛时,我们预感到:算法优化可能比量子硬件,更早颠覆安全格局。

这项纪录不仅是数学之美对算力碾压的胜利,更预示着密码学正从”黑箱防御”转向”白箱博弈”时代。

这也让产业界注意到建立后量子迁移动态监测机制的重要性,以及增加对格密码芯片化、轻量化研究的投资的必要性。

同时,中国团队牵头的IEEE P2830后量子通信标准,或许在不久的将来,会给我们带来另一个惊喜。

这场没有硝烟的维度之战,或许将重新定义未来十年的数字安全疆界。

暂无评论内容