近日,在2025中国联通合作伙伴大会期间,中国联通研究院在上海世博中心召开的“CUBE-Net 3.0 新突破—全光底座系列成果发布会”上,发布了“量子+” 安全加密系列产品及《2025中国联通后量子密码白皮书》。

图源:中国联通研究院

该白皮书系统梳理了后量子密码的技术路线、标准化进程及产业化应用,探讨了量子计算机威胁下的安全风险评估与迁移策略,并从中国联通运营商网络的“边”“管”“云”等方面向后量子密码迁移中提出具体实践路径的探讨,强调密码敏捷性与技术的协同。

本白皮书的发布,旨在呼吁完善政策引导、突破硬件性能瓶颈,构建覆盖了算法研发、产品认证与运营维护的全生命周期密码治理体系,与产业共筑量子时代的信息安全新防线。

《2025中国联通后量子密码白皮书》

随着量子计算技术的快速发展,传统公钥密码体系面临前所未有的安全威胁。

为应对这一挑战,后量子密码(Post Quantum Cryptography,PQC)成为全球密码学研究与产业化的战略方向。

本白皮书系统梳理了后量子密码的技术路线、标准化进程、产业化应用及通信系统的迁移路径,结合国内外研究进展与实践案例,提出了面向未来的密码体系重构策略。

图源:中国联通研究院

白皮书首先分析了量子计算对传统密码体系的颠覆性影响,明确后量子密码的必要性与紧迫性。

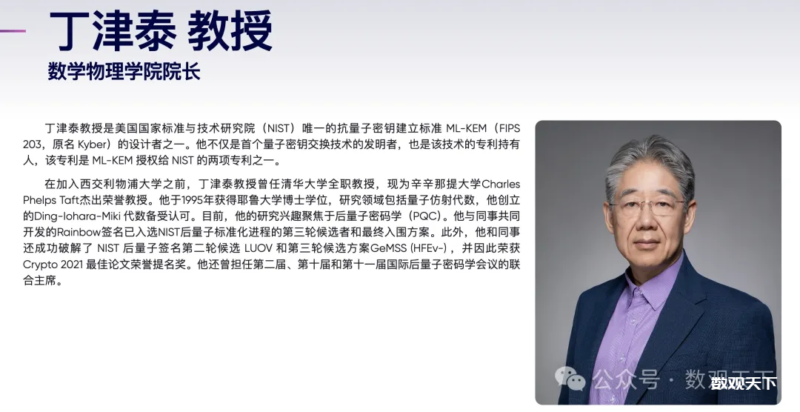

通过对比国际主流技术路线(如基于格、编码、哈希等),结合 NIST、欧盟及中国标准化进程,提出了技术选型与兼容性评估框架。

随后,白皮书聚焦产业化落地,展示了后量子密码在通信终端、网络设备、数据中心等场景的融合应用,揭示了国产芯片、开源库及云平台的技术突破与生态布局。

针对通信系统迁移的复杂性,白皮书提出了分阶段实施路径,强调混合模式与密码敏捷性在保障安全过渡中的核心作用。

白皮书进一步指出,后量子密码的规模化部署需依托政策引导、技术攻关与产业协同。

中国在 PQC 领域已取得算法设计、 芯片研发、标准预研等阶段性成果,但需加快标准化进程、突破硬件性能瓶颈,并构建覆盖全生命周期的密码治理能力。

通过产学研用深度融合, 推动后量子密码从实验室走向规模化商用, 将为中国在全球量子安全竞争中抢占技术制高点提供关键支撑。

来源:中国联通研究院

暂无评论内容